Au sommaire de la lettre n°37 | mai - juin 2024

- Editorial -

Pour une Europe forte de sa recherche

Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT

La recherche reste la meilleure voie de progrès pour nos sociétés. Cet adage a quelque peu perdu de sa force. A l'heure où la démocratie peine à se positionner dans un monde survolté par une violence qui semble sans limite, le progrès devrait servir de phare.

Le progrès n'est pas la modernisation ou la transformation pour elles-mêmes. Il ne justifie pas d'absorber toute innovation, technologique ou sociologique, simplement parce que c'est nouveau. Le progrès découle de découvertes scientifiques mises au service d'une société prospère, éclairée, durable, qui offre un avenir serein aux générations futures. En ce sens la science devrait constituer un bien commun de l'humanité.

Mais à défaut d'une telle ampleur, concentrons nous sur le niveau européen. Plus si jeune et encore très imparfaite, l'Europe semble tout de même se consolider devant l'adversité, malgré des dissensions internes. Quel que soit son prisme de pensée politique, chacun peut admettre que l'Europe constitue le seul niveau réaliste nous garantissant la protection de notre modèle démocratique et nous assurant le progrès. C'est donc à ce niveau-là que nous devons accepter de positionner une large partie de notre R&D.

Je n'oublie pas la compétition industrielle qui se joue entre les États membres comme elle se joue entre les entreprises d'un même État. D'aucuns diront que c'est sain pour la concurrence. Certes, mais en matière d'avancées scientifiques, tout ce qui peut concourir à construire une Europe forte de sa recherche est à renforcer, promouvoir, accélérer. Bien que fondée pour jouer un rôle national, l'ANRT œuvre à la construction de l'Europe de la recherche depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement du premier PCRI. Nous célèbrerons ces deux anniversaires le 15 octobre prochain. Venez nombreux ! Ainsi depuis 1984, l'ANRT accompagne ses membres pour qu'ils s'approprient davantage les programmes européens pour la R&D, coopèrent avec leurs homologues à l'échelle de l'Union, construisent une Europe leader en matière de recherche et d'innovation et donc de compétitivité, d'emploi et de stabilité sociale.

Début juin, nous serons 450 millions de citoyens européens en capacité de construire notre schéma européen au travers l'élection d'un peu plus de 700 députés. La recherche a été peu présente dans les débats ce qui n'est pas inhabituel, mais regrettable. Ensemble, au moment de voter, comme ensuite dans le cadre de l'élaboration du prochain PCRI, le 10e, d'ici 2027, nous défendrons la R&D au prisme de ses financements, de son organisation et de son impact sur la réindustrialisation des territoires européens dont la France.

- L'entretien -

Plateformes et P.U.I. : l’université de Lille renforce ses partenariats industriels

Propos recueillis par Matteo Tonelli

À la suite de la fusion de sept établissements, l'Université de Lille compte aujourd'hui plus de 80 000 étudiants. Acteur majeur de la recherche et de l'innovation dans le Hauts-de-France, l'Université de Lille développe aussi des partenariats stratégiques au niveau national et européen. Entretien avec Franck Dumeignil, Vice-président Valorisation et lien science-société et Sylvain Karpf, Chef de projet Pôle Universitaire d'Innovation (P.U.I).

L'Université de Lille, issue de la fusion de trois universités lilloises en 2018, se classe aujourd'hui parmi les 15 meilleures universités de France. Quel bilan tirez-vous de cette fusion, notamment en termes de synergie de recherche ?

Franck Dumeignil : En effet, le processus de fusion qui a donné naissance à l'Université de Lille résulte de quatre années de transformations profondes de l'écosystème de l'enseignement supérieur lillois. Il a débuté en 2017 avec l'obtention du label I-Site, puis s'est articulé autour de deux grandes étapes. D'abord, en 2018 la fusion des trois universités disciplinaires du territoire métropolitain lillois, suivie en janvier 2022 par l'intégration de quatre grandes écoles de renom : l'ENSAIT, l'ENSAPL, l'ESJ Lille et Sciences Po Lille. Bien que nous entretenions déjà des collaborations de longue date, cette fusion a joué un rôle structurant, notamment en matière de recherche. Aujourd'hui, la diversité des compétences au sein de l'Université de Lille nous permet de couvrir pratiquement tous les champs disciplinaires définis par le CNU1. Avec ce potentiel, notre objectif est de renforcer notre excellence scientifique à travers des projets tels que le « ERC-Generator », visant à encourager le dépôt de projets ERC au sein de l'Université de Lille, ou plus récemment, les « Cross-Disciplinary-Projects », des programmes de recherche ambitieux et interdisciplinaires visant à accroître l'impact sociétal de nos recherches en lien avec sept objectifs de développement durable définis par l'Unesco. Nous avons également augmenté notre taux de réponse aux appels à projets européens dans Horizon Europe, et nationaux, dans le cadre du PIA et de France 2030.

Franck Dumeignil : En effet, le processus de fusion qui a donné naissance à l'Université de Lille résulte de quatre années de transformations profondes de l'écosystème de l'enseignement supérieur lillois. Il a débuté en 2017 avec l'obtention du label I-Site, puis s'est articulé autour de deux grandes étapes. D'abord, en 2018 la fusion des trois universités disciplinaires du territoire métropolitain lillois, suivie en janvier 2022 par l'intégration de quatre grandes écoles de renom : l'ENSAIT, l'ENSAPL, l'ESJ Lille et Sciences Po Lille. Bien que nous entretenions déjà des collaborations de longue date, cette fusion a joué un rôle structurant, notamment en matière de recherche. Aujourd'hui, la diversité des compétences au sein de l'Université de Lille nous permet de couvrir pratiquement tous les champs disciplinaires définis par le CNU1. Avec ce potentiel, notre objectif est de renforcer notre excellence scientifique à travers des projets tels que le « ERC-Generator », visant à encourager le dépôt de projets ERC au sein de l'Université de Lille, ou plus récemment, les « Cross-Disciplinary-Projects », des programmes de recherche ambitieux et interdisciplinaires visant à accroître l'impact sociétal de nos recherches en lien avec sept objectifs de développement durable définis par l'Unesco. Nous avons également augmenté notre taux de réponse aux appels à projets européens dans Horizon Europe, et nationaux, dans le cadre du PIA et de France 2030.

Selon la perspective adoptée, votre université se situe aux frontières de la France ou au cœur de l'Europe. Votre position géographique a-t-elle influencé la stratégie de l'Université ?

FD : Nous avons un ancrage très fort avec notre territoire, au niveau régional d'abord, mais nous tirons également profit de notre position géographique pour favoriser les collaborations transfrontalières. En effet, l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est la plus importante métropole transfrontalière d'Europe et l'Université de Lille se trouve au centre d'une des régions plus peuplées d'Europe, avec 80 millions d'habitants dans un rayon de 300 km. Sur le plan scientifique, cela se traduit par des partenariats transfrontaliers particulièrement forts avec le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas. L'Université de Lille fait notamment partie du réseau transfrontalier 3i University network, une alliance avec l'Université de Gand, l'Université du Kent et la KU Leuven, structurée autour de quatre thématiques de recherche stratégiques pour nos pays : les questions marines et maritimes, le climat et l'énergie, la santé et la nutrition, ainsi que le bien-être de nos communautés, de la question du vieillissement à celle de la gestion des flux migratoires.

Vous avez labellisé 50 plateformes de recherche pour accélérer les découvertes de demain. Quel est leur fonctionnement et quels sont vos domaines d'excellence ?

FD : Avec ses plateformes, l'Université de Lille et ses partenaires offrent aux unités de recherche l'accès à des équipements d'excellence et à des services mutualisés autour de dix grandes thématiques de recherche : Biologie et Santé, Chimie et Matériaux, Environnements visuels, Mathématiques et Informatique, Marketing, Mécanique, Observation et environnement, SHS, Technologie de l'information et de la communication, Transport et Robotique. Ces plateformes représentent au total des investissements à hauteur d'environ 150 millions d'euros et visent à favoriser l'essor scientifique de nos laboratoires ainsi que l'innovation dans les entreprises. Chaque plateforme est dotée à la fois d'un comité de pilotage, qui assure son suivi opérationnel, stratégique et administratif, et d'un comité de sélection qui permet de répondre aux diverses sollicitations, internes à l'Université de Lille ou externes, telles que les projets ANR, ou encore d'accorder des prestations de services pour le secteur privé. Enfin, pour professionnaliser et améliorer l'offre de prestations des plateformes, le projet VALESTIE a permis d'embaucher une qualiticienne afin d'accompagner la certification ISO, ainsi qu'un chargé d'affaires favorisant le rapprochement avec le monde socio-économique.

Dans le cadre du plan France 2030, l'Université de Lille a été lauréate d'un Pôle Universitaire d'innovation (PUI), qui sera doté d'une enveloppe de 4 millions d'euros pour structurer l'écosystème de l'innovation à Lille. Quel sera son fonctionnement et quelles retombées attendez-vous de ce projet ?

Sylvain Karpf : L'objectif du PUI Lille est d'une part de fédérer les principaux acteurs académiques partenaires de l'Université de Lille sur le domaine de l'innovation et, d'autre part, de fédérer l'écosystème métropolitain. Autour de l'Université de Lille, chef de file du projet, le PUI réunit comme membres fondateurs : quatre établissements de recherche (CNRS, Inserm, Inria, Inrae), deux écoles d'ingénieurs (Centrale Lille et IMT-Nord Europe), deux filiales de transfert (SATT Nord et Inserm-Transfert), un incubateur « Allègre » (Eurasanté), et le CHU de Lille. Notre mission, sur quatre ans, consistera à fluidifier et renforcer les liens entre le monde académique et le monde socio-économique. Pour ce faire, nous avons défini trois objectifs : premièrement le développement des partenariats bilatéraux public-privé. Cela se traduit par le souhait d'augmenter le nombre de thèses Cifre, de lancer de nouveaux LabCOM, ainsi que d'accroître le nombre de contrats de recherche et de prestations ; Ensuite, la valorisation de la recherche et des technologies issues de nos laboratoires. Nous visons ainsi à mieux accompagner la montée en TRL de nos découvertes, pour parvenir à une maturation de la SATT. Le transfert peut se réaliser soit sous forme de licence à des entreprises existantes, soit via la création de start-up. Le troisième objectif, justement, est d'augmenter le nombre de start-up qui se créent à partir des laboratoires de recherche. Pour ce faire, nous œuvrons pour sensibiliser, former et aider les chercheurs, et notamment les jeunes docteurs, à réussir le process de création d'entreprise. C'est notamment dans ce contexte que s'inscrit la collaboration avec les acteurs métropolitains d'accompagnement à l'innovation, incubateurs, pôles de compétitivités, agences régionales.

Les acteurs socio-économiques ne manquent pas d'idées de recherche, mais souvent peinent à identifier le meilleur partenaire académique. Quels dispositifs ou actions mettez-vous en œuvre pour réduire cette distance ?

SK : Tout d'abord, dans le PUI, nous avons prévu un rôle clé pour l'équipe de chargés d'affaires à double culture, sachant parler aux entreprises et comprendre le fonctionnement des laboratoires. Ils seront spécialisés par thématique et seront les interlocuteurs privilégiés des entreprises. L'une de leurs tâches ce sera aussi de faire connaître aux entreprises les dispositifs existants pour favoriser la recherche partenariale, comme, par exemple le Dispositif Cifre, qui, est un excellent moyen d'initier des relations partenariales durables. A cette fin, pour encourager et amorcer le lancement de thèses Cifre, le PUI propose un dispositif de financement de stages de recherche en lien avec les entreprises. Les laboratoires peuvent ainsi proposer aux entreprises et aux étudiants, en Master 2 ou en dernière année d'école d'ingénieurs, un stage de recherche financé d'une durée de 6 mois. L'objectif est de favoriser une découverte mutuelle et de créer un lien de confiance pouvant conduire au lancement d'une thèse Cifre. Ensuite, citons le portail de mise en relation Plug-in-labs, mis en place par la région Hauts-de-France, qui vise à renforcer la visibilité et la lisibilité de l'Université auprès du monde socio-économique. Enfin je voudrais mentionner Consulid, dédiée à la réalisation de missions de consulting R&D, où ce sont les doctorants qui sont mobilisés sur les questions posées par les entreprises. Cela permet non seulement de répondre efficacement à un besoin industriel, mais également de démontrer aux entreprises la valeur ajoutée d'un doctorant, de démystifier son métier et de créer un lien avec l'université.

Le monde connaît des transformations de plus en plus rapides, et de nombreuses entreprises sont engagées dans une véritable course à l'innovation, où l'agilité est essentielle. Quelques mois d'avance (ou de retard) dans la recherche et l'innovation peuvent déterminer le succès ou le décrochage par rapport aux concurrents. Les membres de l'ANRT reconnaissent que les partenariats public-privé sont une clé du succès. Pourtant, la mise en place des contrats de collaboration est souvent un goulet d'étranglement qui freine les projets. Quelle est votre stratégie pour rendre les partenariats plus efficaces ?

Franck Dumeignil : Très souvent, lorsqu'il y a des lenteurs, on a vite fait de les attribuer de facto aux universités ou aux organismes de recherche. Mais ce n'est pas juste. Dans une relation partenariale, les échecs et les succès sont partagés entre les deux parties. Il n'existe pas de solution miracle, mais nous travaillons depuis des années, au niveau de l'université, à instaurer une relation de confiance dès la phase contractuelle et à optimiser nos délais de réponse. Au niveau du PUI, les onze fondateurs se sont fixé pour objectif d'harmoniser les processus de contractualisation et de structurer l'échange d'informations relatives aux partenariats et aux actions de valorisation. Nous comptons également sur notre réseau de chargés d'affaires pour fluidifier les échanges : chacun de nos partenaires pourra s'appuyer sur un interlocuteur unique, facilement identifiable et accessible, qui saura accompagner les entreprises et remonter au comité opérationnel du PUI en cas de difficulté.

1 Conseil national des universités

- EUROPE | Décryptage -

Une nouvelle politique d’innovation européenne en faveur de la « high tech » ?

Pierre Bitard, ANRT

Trois centres européens de recherche en économie, associés sous le nom de European Policy Analysis Group, suggèrent de réformer le Conseil européen de l'innovation. Avec comme objectif de disposer enfin d'une agence de l'innovation à l'image des ARPA américaines et remettre ainsi l'Europe sur les rails de l'innovation.

Le constat, étayé, est sévère : l'Europe est en train de perdre la course à l'innovation1. L'industrie européenne prend du retard dans les technologies de pointe, à l'instar du numérique (technologies d'information et de communication, logiciels, IA) et de la pharmacie (dont les biotechs). L'industrie investit en R&D à des niveaux moyens et les entreprises se situent majoritairement dans le « mid-tech », principalement l'automobile. Selon les auteurs du rapport1, l'industrie européenne serait « piégée » dans le segment de la « technologie intermédiaire ». Seule une politique publique européenne plus affirmée, résolument orientée vers l'innovation de rupture, ou deep-tech, serait alors susceptible de faire sortir du piège les entreprises européennes.

Instrument clé de la politique européenne d'innovation, le Conseil européen de l'innovation promeut le développement de champions européens de la deep-tech2. Les auteurs jugent cependant l'EIC insuffisamment efficace, comparé aux différentes Advanced Research Projects Agency (ARPA) américaines. Afin de favoriser un fonctionnement proche de celui de son benchmark, une restructuration « substantielle » de sa gouvernance et de sa gestion est proposée. La prise de décision devrait donc être rendue moins politique en remplaçant les membres du conseil d'administration par plus de scientifiques et d'ingénieurs hautement qualifiés. Une même évolution serait aussi souhaitable pour les gestionnaires de programmes ; ils devraient disposer systématiquement d'une expertise scientifique et technique reconnue dans les domaines des projets qu'ils gèrent. Leur pouvoir de décision devrait aussi être accru, et le processus d'évaluation des projets repensé. Enfin, les auteurs recommandent une réorientation des budgets de l'EIC, qui soutiendraient aujourd'hui des entreprises déjà établies dont la technologie est trop proche du marché (investissements en fonds propres du programme Accélérateur).

« Une proposition politique budgétaire neutre pour stimuler la deep-tech européenne »

Après avoir complété leur analyse par une revue des financements européens pour l'innovation, le rapport formule sa proposition politique. Leur plan de transformation de « l'écosystème européen de l'innovation » est qualifié de « budgétairement neutre mais radical ».

Il consiste en cinq étapes, que nous résumons ici : réformer la gouvernance de l'EIC (cf. plus), arrêter progressivement l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) et l'écosystème européen d'innovation (EIE), afin de dégager 0,51 milliards d'euros par an ; remplacer le financement des prises de participation l'Accélateur par d'autres sources, comme par exemple une fusion des budgets de l'EIC et du Fonds européen d'investissement (FEI), et celui du fonds de souveraineté, afin de libérer 0,41 milliard d'euros supplémentaires tous les ans ; les 0,92 milliards d'euros ainsi dégagés permettraient d'augmenter les subventions pour les programmes Path-Finder et Transition, qui sont plus proches des ARPA. Dernière étape, il s'agira de mutualiser une partie des ressources des clusters du Pilier II, ainsi qu'une partie du Fonds d'Innovation, pour financer des programmes de type Path-Finder (ou créer deux agences thématiques sur l'énergie et la santé, avec la même gouvernance réformée de type ARPA du EIC).

Références

1European Policy Analysis Group, 2024, EU innovation policy. How to escape the middle technology trap, Avril.

https://iep.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Report_EU%20Innovation%20Policy.pdf?VersionId=MsKNtaKhnJ2OQ0m2Vq8bs0BOHx8e1CwJ

2Selon son dernier rapport d'impact ((2), en 2023, le Fonds EIC, la branche d'investissement de l'EIC, a conclu plus de 100 investissements dans des entreprises deep-tech pour une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros. Et, pour chaque euro d'investissement direct via le Fonds EIC, plus de 3,5 euros d'investissement supplémentaire sont mobilisé. La valeur totale du portefeuille global des entreprises soutenues par l'EIC, y compris celles du projet pilote et de son prédécesseur, s'élève à près de 70 milliards d'euros

Cf. European Innovation Council, 2024, Impact report 2023 : accelerating Deep Tech in Europe, March. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3874fc76-f87f-11ee-a251-01aa75ed71a1

- EUROPE | Actualités -

Rapport d'impact 2023 du Conseil européen de l'innovation (EIC) : un impressionnant portefeuille de plus de 70 milliards d’€

Raffaella Canu, service Europe, ANRT

Publié le 18 mars 2024 par l'UE, le rapport d'impact 2023 du Conseil Européen de l'Innovation (EIC) éclaire sur les retombées majeures de cet instrument stratégique pour l'avenir de l'Europe. Sur les 2 000 entreprises soutenues, 1 600 affichent des indicateurs de croissance significatifs dans les deux premières années qui suivent le soutien de l'EIC : un emploi boosté de 35 % et une progression des revenus de 68 %. L'intention initiale de l'EIC de changer la donne en Europe en soutenant l'innovation de rupture de son émergence au stade de la recherche fondamentale jusqu'à sa mise sur le marché porte ses fruits.

Changer la donne des technologies disruptives en Europe

Avec un budget de 10 milliards d'euros, l'EIC joue un rôle essentiel dans la consolidation du leadership européen en matière d'innovation de rupture. Le rapport d'impact 2023, baptisé "Accelerating Deep Tech in Europe", démontre les avancées majeures réalisées par le Conseil européen de l'innovation (EIC) pour devenir l'investisseur de choix des innovateurs européens deep-tech. On le sait, l'innovation de rupture est la seule des innovations qui permettra à l'Europe de passer d'une souveraineté technologique à une souveraineté économique. En effet, les innovations « de rupture » transforment nos modes de vie et de pensée de façon radicale et affectent l'ensemble de l'économie. La machine à vapeur, l'électricité, Internet et plus récemment l'intelligence artificielle en particulier dans sa version générative, constituent des exemples types d'innovations de rupture que l'Europe doit soutenir.

L'analyse des impacts à court terme se concentre principalement sur le "portefeuille Horizon Europe EIC 2021 à 2023". Ce dernier comprend : plus de 500 start-ups, 275 projets de recherche avancée ainsi que 140 projets de commercialisation des résultats de recherche. Le rapport examine également les impacts à long terme du "portefeuille EIC complet", incluant les projets financés durant l'opération pilote (2018 à 2020) mais aussi les projets antérieurs soutenus dans le cadre de l'instrument PME (2014-2018) ou au sein de l'ancien programme FET (Future Emerging Technologies) devenu l'EIC Pathfinder. Nouveauté 2023 : l'étude approfondie du portefeuille sur des domaines technologiques disruptifs clés pour l'avenir de notre continent tels que les matériaux avancés, l'intelligence artificielle ou encore les biotechnologies. Ces défis soutenus par l'EIC s'alignent sur les priorités politiques de l'UE pour la transition verte et numérique. Ils sont ainsi essentiels pour la compétitivité industrielle à long terme de l'Europe, sa sécurité économique future et son autonomie stratégique.

Croissance spectaculaire des entreprises soutenues

La valeur totale du portefeuille EIC a augmenté de 75% en 2 ans : il est passé de 40 milliards d'euros en 2021 à près de 70 milliards d'euros (68,9 milliards d'euros) en 2023.

Cela s'est traduit par une croissance moyenne de 35 % de l'emploi et de 68 % du chiffre d'affaires des entreprises dans les deux premières années suivant le soutien de l'EIC.

La croissance inclut plus de 150 entreprises qualifiées de "centaures", avec une valorisation dépassant les 100 millions d'euros, dont 15 dépassant les 500 millions d'euros. En outre, 8 entreprises ont atteint le statut de "licornes" avec une valorisation dépassant 1 milliard d'euros, témoignant de la vitalité et de l'innovation des start-ups européennes. L'arrivée de ces 8 licornes démontre que la direction donnée par l'instrument le plus révolutionnaire d'Horizon Europe est la bonne et qu'elle mérite d'être amplifiée.

L'EIC offre ainsi un label de confiance envers les entreprises soutenues, stimulant la fidélisation des investisseurs et favorisant le développement de partenariats durables dans l'écosystème européen de l'innovation.

Génération d'innovations uniques et effet de levier substantiel

Unique en son genre, l'EIC soutient les innovations dès leur stade précoce : 2,3 milliards d'euros de financement déployé dans le cadre de l'EIC Pathfinder et ses prédécesseurs ont soutenu 438 projets de recherche exploratoire, générant 1686 innovations uniques ; autrement dit, près de 4 innovations par projet.

Ces innovations sont essentielles pour renforcer la compétitivité de l'Europe sur la scène mondiale. Plus précisément : plus de 500 millions d'euros ont soutenu des projets et des entreprises développant ou appliquant des technologies d'intelligence artificielle ; plus de 150 projets visant à développer des matériaux avancés et leurs applications ; près de 350 millions d'euros dans la biotechnologie et la bioproduction.

En 2023, le Fonds EIC, bras armé de l'EIC accélérateur a réalisé plus de 100 investissements stratégiques d'une valeur totale de 1,2 milliard d'euros, générant un investissement privé supplémentaire de plus de 3,5 euros pour chaque euro investi directement par le Fonds. Le Fonds EIC vise à créer un environnement propice à l'arrivée d'autres investisseurs, attirant ainsi plus de 12 milliards d'euros d'investissements de suivi, principalement de capitaux-risque, d'entreprises et de banques.

Création d'un écosystème grâce à la Smart Money

L'excellence des innovations qui sortent de l'EIC Accélérateur mérite que l'Europe propose, au-delà du financement substantiel, un accompagnement de classe mondiale. En effet, les lauréats suscitent les appétits d'investisseurs du monde entier. Même si l'alliance n'est pas exclue, le rachat de nos pépites par des non-européens serait dans certains cas une perte d'autonomie stratégique.

Le rapport 2023 met ainsi en lumière l'engagement continu de l'EIC pour garantir l'avenir de l'innovation de rupture en Europe. Parmi les initiatives, nous pouvons citer :

- l'EIC Scaling Club, qui vise à soutenir la croissance de 100 entreprises à très fort potentiel. Ces entreprises triées sur le volet proviendront pour moitié du portefeuille EIC et pour moitié d'autres programmes. La première cohorte (48 entreprises) vient d'être lancée en avril 2024 ;

- le programme des ambassadeurs de l'EIC, qui œuvre à promouvoir l'EIC au niveau local, national et européen

- des initiatives offrant un soutien financier et un accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, telles que Women TechEU, Women Leadership et le Prix de l'UE pour les femmes innovatrices.

En outre, plus de 125 contrats entre des entreprises, des acheteurs et des investisseurs potentiels ont été signés, renforçant davantage les collaborations. La promesse de l'EIC de créer un one top shop devrait entraîner la constitution d'écosystèmes d'innovation pour placer l'Europe à l'avant-garde d'innovations qui façonneront son avenir.

Souveraineté européenne

L'Europe est leader pour produire de nouvelles connaissances. Elle demeure plus faible dans la transformation de cette recherche en innovation. Preuve en est : l'Europe créé plus de start-up que les USA mais peine à les transformer en licornes. Plusieurs raisons expliquent cette faiblesse : les investisseurs restent hostiles aux entreprises dites « risquées », la taille des fonds européens de capital-risque est insuffisante. L'Europe n'a pas de marché unique.

L'EIC s'attaque à une partie de ses faiblesses. En témoigne le rapport d'impact 2023 du Conseil européen de l'innovation qui démontre l'importance cruciale de l'EIC dans la stimulation de l'innovation en Europe à tous les niveaux : la recherche exploratoire visant le développement d'une nouvelle technologie disruptive jusqu'à la mise sur le marché, la scalabilité et le changement d'échelle de l'entreprise. Le portefeuille d'entreprises soutenues en pleine croissance, les investissements substantiels et les collaborations fructueuses contribuent à consolider un avenir innovant et prospère pour l'Europe.

Pour en savoir plus :

Raffaella CANU canu@anrt.asso.fr – Carole MIRANDA miranda@anrt.asso.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur le Conseil Européen de l'Innovation ?

Formation ANRT : « Tout savoir sur le Conseil Européen de l'Innovation (EIC) » Jeudi 4 juillet 2024 de 9h à 13h en distanciel

Références :

The European Innovation Council Impact Report 2023: a €70 billion deep-tech portfolio

European Commission, European Innovation Council and SMEs Executive Agency, The European Innovation Council – Impact report 2023 – Accelerating Deep Tech in Europe, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2826/072707

- EUROPE | Actualités -

Nouvelle option pour le calcul des coûts de personnels

Marie-Pierre Sarrazin, ANRT

Les coûts de personnels représentent environ deux tiers du budget

d'une proposition et sont la plus grande source d'erreur de déclaration

financière. Poursuivant l'objectif de simplification de la gestion des

coûts de personnels pour les bénéficiaires, la Commission Européenne par

décision du 15 janvier 2024 ouvre une nouvelle possibilité de

déclaration des coûts de personnels en utilisant un coût unitaire.

Cette nouvelle option est entrée en vigueur le 1er mai 2024 pour tous les bénéficiaires qui le souhaitent au sein des Programmes Horizon Europe et Euratom. Quel intérêt pour votre organisation ? L'ANRT vous décrypte son fonctionnement pour vous permettre d'en analyser l'opportunité pour votre structure.

Une option supplémentaire et alternative

Rappelons qu'il s'agit d'une nouvelle option qui s'ajoute aux options déjà existantes à savoir :

- La déclaration en coûts réels par le calcul d'un taux journalier individuel calculé en fonction de la rémunération réellement versée et enregistrée en comptabilité pour chaque personne

- La déclaration en coûts moyens par la détermination d'un taux journalier moyen par catégorie de personnels selon la pratique habituelle de l'établissement indépendamment de la source de financement

Ainsi, la Commission Européenne propose une alternative, pour les bénéficiaires qui le souhaitent, d'opter pour la déclaration de leurs coûts de personnels selon un coût unitaire unique défini en amont pour toutes les personnes et tous les projets Horizon Europe et Euratom.

Une formule unique

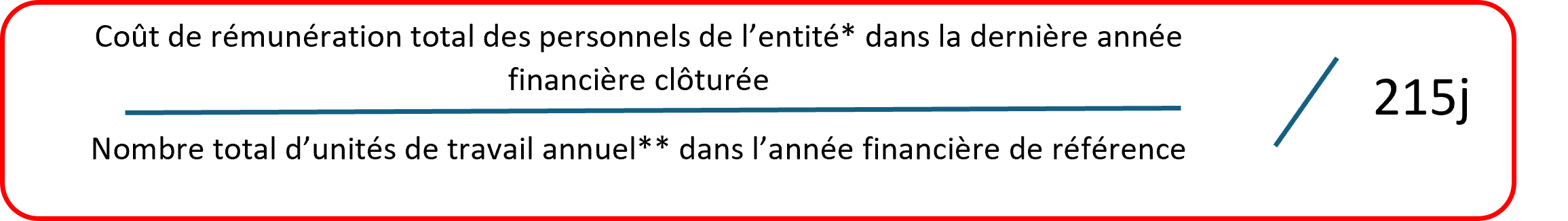

Ce coût unitaire doit être calculé selon la formule suivante :

*indépendamment du secteur d'activité

** Selon la définition de l'Article 5 de l'Annexe à la recommandation de la Commission 2003/361/EC du 6 Mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises

Le résultat de ce calcul constituera l'unique taux journalier applicable pour toutes les personnes impliquées dans toutes les propositions Horizon Europe et Euratom dans lequel est engagé le bénéficiaire.

En phase d'estimation budgétaire, il conviendra de rapporter ce taux journalier unitaire en coût mensuel en prenant pour référence la base de 215 jours annuels productifs soit 18 jours par mois et en le multipliant par le nombre de mois d'implication de chaque personne.

En phase de rapport financier, pour déterminer les coûts de personnels pour une période considérée, il suffira alors de multiplier ce même taux journalier unitaire par le nombre de jours déclarés sur le projet pour la période par chaque personne impliquée.

Certificat d'audit amont obligatoire

Les bénéficiaires souhaitant utiliser cette option doivent en faire la demande explicitement sur le portail de dépôt et de gestion des projets (par défaut c'est l'option des coûts réels de personnels qui s'applique). Cette démarche est réalisée soit par le représentant légal (LEAR) à tout moment, soit par le signataire financier (FSIGN) ou le point de contact (PaCo) du projet en phase de préparation de convention de subvention.

Dans tous les cas, le LEAR devra télécharger sur le portail un certificat d'audit justifiant les données de calcul du taux unitaire selon le modèle mis à disposition.

Le coût unitaire ainsi soumis, audité et validé en amont sera alors applicable à tous les types de personnels impliqués et à toutes les propositions Horizon Europe et Euratom futures y compris celles en cours d'évaluation ou de préparation de la convention de subvention lors de l'approbation (sous réserve de l'accord du consortium et de l'autorité de financement en cas de modification budgétaire engendrée).

La mise à jour de ce taux journalier unitaire par le bénéficiaire sera possible tous les deux ans. Un nouveau certificat d'audit devra être soumis et approuvé. La mise à jour ne vaudra que pour les propositions signées après approbation et non sur celles en cours.

Choix unique

Les bénéficiaires peuvent opter à n'importe quel moment pour cette méthode mais ils ne peuvent le faire qu'une seule fois.

Dans le cas où le bénéficiaire souhaite revenir à la déclaration des coûts de personnels selon la méthodologie des coûts réels alors ce retour en arrière est définitif et il ne pourra plus opter pour l'utilisation des coûts unitaires.

Le retour en arrière ne vaudra que pour les nouvelles propositions pas celles en cours.

En amont ils peuvent utiliser le Wizard, outil mis en place pour calculer le taux unitaire propre à son entité, sans valeur contraignante, uniquement pour aide à la décision.

Plusieurs encadrements

Pour éviter tout abus dans l'utilisation du coût unitaire, plusieurs garde fous sont mis en place :

- La nécessité pour le bénéficiaire de fournir un certificat d'audit sur les données de calcul du coût unitaire dont la conformité avec le modèle et la méthodologie applicable sera vérifiée et validée en amont.

- La mise en place d'un plafond national pour éviter l'effet levier de très haut salaires faussant la représentativité du coût unitaire final. Ainsi le taux journalier ne pourra pas dépasser le montant de 9618 € multiplié par le coefficient directeur applicable au pays considéré et divisé par 18 jours.

Soit, pour les entités françaises : 9618€ * 118,1% (taux applicable selon le Work Programme 2023 – 2025 MSCA) / 18 jours = 631€/jour arrondi à l'entier le plus proche.

- L'existence de contrôle a posteriori selon les procédures existantes pouvant entrainer le retrait du coût unitaire en cas de données incorrectes ou d'informations dissimulées. Dans cette hypothèse le retrait pourra valoir pour les propositions en cours, futures ou terminées mais toujours auditables.

- Le retrait du coût unitaire dans le cadre d'un contrôle a posteriori s'il est repéré une pratique abusive dans son utilisation. A savoir, si celui-ci est utilisé alors que significativement plus élevé que les coûts réels pratiqués par l'entité pour les personnels régulièrement recrutés dans le cadre des propositions Horizon Europe eu Euratom. Dans ce cas le retrait ne vaudra que pour les propositions futures pas celles en cours.

A chacun son état des lieux !

Cette méthodologie présente des avantages en termes de simplification, de prévision budgétaire, d'harmonisation des règles de déclaration financière pour tous les personnels ainsi que de limitation des risques d'erreur de calcul dans la déclaration des coûts de personnels.

La visibilité et la charge de travail de montage budgétaire et de justification des dépenses sont allégées là où le recours aux coûts réels de personnels est plus chronophage car suppose le calcul de taux journaliers individuels pour chaque période.

Les risques de rejet des coûts de personnels sont également plus limités en cas d'audit du fait du contrôle en amont.

Cela apparait donc intéressant notamment pour les petites et moyennes structures ou celles ne disposant pas des ressources humaines nécessaires pour la gestion financière des projets.

Néanmoins, s'agissant d'un taux journalier unique calculé sur la base de la rémunération de toutes les catégories de personnels confondues et applicable indifféremment du statut, il est possible que celui-ci ne soit pas représentatif des salaires des personnels habituellement valorisés dans les projets Horizon Europe ou Euratom. Ainsi, il y a un risque de différentiel par rapport aux coûts réels engagés par l'entité. Différentiel qui sera alors à supporter sur les ressources propres de l'entité.

Ainsi, avant d'opter pour cette option et dans la mesure où ce choix ne peut être opéré qu'une fois, il est pertinent de faire une simulation du coût unitaire applicable pour l'entité en utilisant le wizard puis de le comparer aux taux journaliers individuels réels habituellement déclarés dans les projets Horizon Europe ou Euratom.

Règles d'éligibilité et de calculs des différents types de coût dans les projets en coûts réels, pour aller plus loin formez-vous avec l'ANRT

- Les coûts de personnels dans Horizon Europe > Session unique le 9 juillet 2024

- Sécuriser ses financements en coûts réels - les fondamentaux

- Budget et reporting en coûts réels - atelier pratique

Contact : formation@anrt.asso.fr

- Focus -

La recherche partenariale en sport gagne du terrain

Violette Nemessany, directrice de projets, ANRT

La recherche partenariale s'impose peu à peu dans le sport, devenant un catalyseur incontournable pour l'innovation au service de la performance sportive. Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'ANRT et ses partenaires ont organisé un colloque le 14 mars dernier au CNRS, sur les enjeux et les opportunités offertes par ces partenariats. Chercheurs, responsables de fédérations sportives et de structures socio-économiques ont fait le point et ont partagé leurs bonnes pratiques. Plongée au cœur de ces collaborations tripartites qui transforment le monde du sport et la société tout entière.

L'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à la France en 2018 et le lancement, en 2019, du Programme prioritaire de recherche (PPR) « Sport de très haute performance » d'un montant de 20 M€, ont boosté la recherche partenariale dans le domaine sportif. Pourtant, comme le rappelle Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, en introduction du colloque organisé par l'ANRT, « pendant longtemps, les acteurs du monde académique, socio-économique et sportif se sont regardés en chien de faïence ; chacun ne comprenant pas très bien ce qu'ils pouvaient attendre de l'autre ». Alors, mariage d'amour ou de raison ?

LES PROMESSES DE LA RECHERCHE PARTENARIALE

Une chose est sûre, en tout cas : la recherche partenariale en sport n'est plus une option. De l'avis des chercheurs et des responsables des fédérations sportives, elle est devenue le principal levier pour « transférer de la connaissance fondamentale dans des solutions capables non seulement d'améliorer les performances, la santé et le bien-être des athlètes comme des amateurs », mais aussi de faire évoluer les mentalités. Elle permet, en effet, « de changer le regard porté sur le handicap ou les questions de genre et de créer des liens avec le développement durable. Le but est d'embrasser le sport dans toutes les dimensions », observe Vincent Nougier, directeur du Groupement de recherche (GDR) sur le sport et l'activité physique créé par le CNRS1 .

Du côté des entreprises, la recherche partenariale contribue à accélérer leurs capacités d'innovation, tout en partageant les risques inhérents. De plus, elle apporte des savoirs scientifiques, des technologies et des ressources humaines dont les sociétés ne disposent pas en interne. Ces compétences sont indispensables pour comprendre les besoins du terrain et anticiper les évolutions des pratiques sportives. Décathlon en donne une bonne illustration. La réussite du groupe passe par sa capacité à développer et mettre sur le marché des produits toujours plus innovants, conçus pour encourager le dépassement de soi, que ce soit à travers le sport de haut niveau ou une activité physique régulière et accessible à tous.

Pleins feux sur les « success stories » de la recherche partenariale en sport

Le colloque de l'ANRT a éclairé des belles réussites issues de la recherche partenariale dans le domaine sportif. Parmi elles, la collaboration entre les chercheurs du CNRS et la Fédération française de cyclisme (FFC) a conduit au développement d'un pédalier innovant. Cet équipement permet de mesurer précisément les performances des cyclistes sur piste.

Le partenariat entre Décathlon SportsLab et l'Institut des sciences du mouvement d'Aix-Marseille Université (AMU) a aussi porté ses fruits. Il a abouti à la création d'une chaire. « Ce projet de recherche pluriannuel vise à renforcer les liens entre les deux structures, pour concevoir des produits sportifs innovants et validés scientifiquement », explique Guillaume Rao, professeur à AMU. Dans ce contexte, plusieurs réalisations concrètes ont vu le jour, telle qu'« un manche de raquette mis au point pour minimiser les efforts au niveau des muscles extenseurs du poignet, réduisant ainsi les risques de tennis elbow. Ou encore, une chaussure dotée d'une plaque carbone développée par un doctorant pour améliorer le confort et les performances des pratiquants de la course à pied ». « Nous avons aussi commercialisé une chaussure de randonnée fabriquée à partir d'un seul matériau, la polyoléfine », poursuit Nils Guéguen, chef de projets recherche et développement au sein de Decathlon SportsLab. « Si on retire les lacets et la semelle intérieure, il est possible de transformer la chaussure en palme. Cette innovation issue de la recherche partenariale a amené l'entreprise à repenser la durabilité du produit, en mettant en place des stratégies de réparabilité et des modèles économiques tels que la location ».

Claire Thomas-Junius, professeure et directrice du LBEPS à l'Université d'Evry Paris Saclay cite l'exemple d'une recherche menée en partenariat entre la Fédération française d'aviron (FFA), l'Insep et l'Université de Clermont, dans le cadre du dispositif Cifre. « Le doctorant a cherché à identifier la meilleure manière d'accompagner un athlète sur la voie olympique, en distinguant l'âge biologique d'un jeune sportif de son âge chronologique. Ces résultats ont conduit à un deuxième projet de thèse qui portait sur les filles. Il est apparu que les réactions métaboliques évoluent avant, pendant et au cours de la puberté. Les connaissances scientifiques produites ont amené la FFA a individualisé les entraînements en fonction des variations individuelles liées à l'âge et au développement physiologique ».

Autre exemple : LIM Group équitation a tissé des liens avec la recherche publique pour notamment concevoir des selles sur-mesure, adaptées à la biomécanique du cheval ainsi que du cavalier et respectueuses de l'environnement. Pour relever le défi, l'entreprise a confié à Pauline Martin, doctorante Cifre, un travail de recherche en partenariat avec l'Université Claude-Bernard-Lyon-1 et l'École vétérinaire de Maisons-Alfort. L'objectif ? Analyser les interactions entre le dos du cheval et la selle dans les conditions de l'exercice sportif. À partir de ces connaissances nouvelles, la première selle connectée a été développée. Elle recueille des données précises sur la locomotion du cheval, ce qui permet au cavalier de déterminer des axes de progression pendant l'entraînement. À la suite de ce premier travail, Pauline Martin a intégré LIM Groupe en tant que directrice stratégie et innovation et a poursuivi les collaborations avec la recherche publique. « Car nous nous sommes rendu compte que la filière équine était peu documentée. Nous avons alors fait le choix de nous engager sur le long terme dans des laboratoires communs. Notre ambition consiste à réunir des données permettant d'accompagner les cavaliers, vétérinaires, équipementiers ainsi que la Fédération française d'équitation (FFE) dans la recherche de la performance et le bien-être des chevaux ».

À son tour, Christophe Debard, responsable du ProtoSpace chez Airbus, évoque les avancées technologiques issues des recherches réalisées dans le Humanity Lab, une structure qu'il a fondée au sein du groupe industriel. Cette nouvelle entité mobilise les compétences du personnel pour développer des prothèses destinées aux sportifs en situation de handicap. « C'est dans cet esprit que nous nous sommes attelés à optimiser le fauteuil de David Toupé, champion du monde de parabadminton, et celui de Maxime Valet, escrimeur handisport triple médaillé de bronze paralympique. Ces succès ont ouvert la voie à un partenariat avec l'Agence du numérique en santé (ANS) ». De l'aveu de Christophe, son projet s'inscrit dans un objectif plus global : « étant amputé d'une jambe, j'ai voulu m'engager dans des initiatives à fort impact sociétal, en tirant parti, à la fois de l'expertise et des ressources de l'industrie aéronautique, de la recherche ainsi que du sport ».

À noter enfin, la protection intrabuccale (protège-dents) pour les boxeurs, conçue par Philippe Poisson, chirurgien-dentiste, maître de conférences à l'Université de Bordeaux et lui-même adepte de boxe. Cette technologie est aujourd'hui commercialisée par Décathlon.

LES CONDITIONS DU SUCCÈS

Du point de vue de Jeanick Brisswalter, président de l'Université Côte d'Azur, « ce qui est formidable dans la recherche partenariale, ce sont les partenaires. Et ce qui est compliqué dans la recherche partenariale, ce sont aussi les partenaires. En effet, il est difficile de concilier les attentes, les objectifs et les méthodes de travail de chacun ». Il faut dire que « la recherche fondamentale s'inscrit dans une temporalité longue. Ce qui ne coïncide pas toujours avec les exigences de résultats immédiats dans le sport, ni avec les impératifs des entreprises en matière de retour sur investissement et de commercialisation rapide. De plus, la validité des connaissances scientifiques, souvent établie dans un cadre expérimental et statistique, pose la question de leur applicabilité en dehors de ces conditions contrôlées. Sans oublier que la réfutabilité de la science contraste avec la nécessité des athlètes de ne pas douter. Ces derniers recherchent avant tout des gains de performance, qui sont parfois de l'ordre de quelques secondes ou quelques centimètres », décrypte Jeanick Brisswalter, qui pointe ainsi une question importante : existe-il des « règles » garantissant un mariage heureux entre des partenaires dont les missions, les cultures professionnelles et les modes de fonctionnement diffèrent ? Selon l'ensemble des intervenants interrogés, plusieurs conditions doivent être réunies pour éviter les pièges les plus communs et du même coup, garantir le succès d'un partenariat :

S'expliquer et s'entendre sur les objectifs

Il est fondamental de bien se comprendre. C'est pourquoi il importe de porter une attention particulière aux objectifs, attentes et contraintes de chaque partenaire. Toutefois, comme le souligne Sandra Mauduit, coordinatrice du service « recherche, expertise, formation » à la Fédération française handisport (FFH), « il est parfois nécessaire de nous aider à reformuler et traduire nos besoins dans la culture de l'autre ». Dans cette perspective, les doctorants Cifre ont un rôle à jouer. Ils se positionnent comme des « intermédiaires » entre trois mondes aux logiques et horizons différents. Ils possèdent à la fois une expérience dans la recherche et dans l'industrie ainsi que des connaissances dans le domaine sportif qui résultent, la plupart du temps, d'une passion pour le sport. De ce fait, le doctorant Cifre est « imprégné » de la culture (valeurs, comportements et pratiques) des partenaires. Il est celui qui en maîtrise le vocabulaire et les temporalités.

Les doctorants Cifre : meneurs de jeu de la recherche partenariale

Les doctorants Cifre jouent un rôle prépondérant dans le rapprochement entre la sphère académique, socio-économique et sportive. Pour preuve : Sophie Barre a partagé son expérience dans le domaine de la lutte. Elle réalise sa thèse au sein de l'Université Paris-Est Créteil et de la Fédération française de lutte et disciplines associées (FFLDA). « Le dispositif Cifre m'a permis d'être en contact direct avec des sportifs de haut-niveau et des entraîneurs. Nous avons eu le temps de créer, tout au long de ma thèse, une confiance mutuelle. Grâce à cette proximité, j'ai pu saisir les particularités de la relation entraîneur-athlète et proposer des améliorations pratiques, susceptibles d'accroître la performance ».

C'est ce que confirme Mattéo Maurin, qui reconnaît que le dispositif Cifre lui permet de se projeter à la fois dans le temps long de la recherche et dans les réalités du terrain : « je mène mon travail de thèse au centre de recherche de la Fédération française de football (FFF). Il est implanté à Clairefontaine, qui est le siège historique de l'équipe de France. Cet emplacement stratégique me donne la possibilité d'échanger quotidiennement avec les membres de la direction technique nationale ainsi que les sélectionneurs des équipes nationales masculines et féminines. L'accès à ces interlocuteurs clés est un atout pour identifier les situations dans lesquelles les joueurs présentent des difficultés de concentration pendant les matchs. L'encadrement universitaire est aussi précieux. Mes directeurs de thèse, Guillaume Martinent et Jean-Philippe Lachaux du Centre de recherche en neurosciences à l'Université Claude Bernard Lyon 1, m'orientent vers les méthodologies et les stratégies à utiliser pour répondre aux problématiques de terrain. Avec leur soutien, je conçois des programmes d'optimisation de la concentration, validés scientifiquement. Ces programmes sont ensuite diffusés auprès des équipes grâce à la FFF. En somme, le milieu universitaire et la fédération sportive nourrissement mutuellement mon travail ».

Instaurer une confiance mutuelle

La confiance est le socle de la recherche partenariale. Elle se construit dès le début de la collaboration et se nourrit des expériences passées ainsi que de la qualité de la relation interpersonnelle. Reste que gagner la confiance d'un partenaire n'est pas aisée. Il faut prendre le temps de se connaître, savoir faire preuve de patience, d'humilité et d'intégrité. En témoigne Géraldine Rix-Lièvre, professeure à l'Université Clermont Auvergne : « dans le domaine de l'arbitrage, la compétition est féroce. Les enjeux de confidentialité et le droit de réserve sont au cœur de la relation entre les arbitres, la fédération et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Pour ces derniers, cela signifie trouver un équilibre délicat entre persistance et discrétion afin de dépasser les résistances. En clair, la réussite de leur travail de recherche dépend de leur capacité à établir une relation de confiance ».

Ne pas mésestimer la contractualisation

« Le sport possède un pouvoir fédérateur. C'est un domaine qui motive les chercheurs à s'engager dans une recherche partenariale. Lors des premières interactions, l'alchimie entre les acteurs fonctionnent à chaque fois. C'est une phase d'excitation pure où le potentiel de la collaboration semble illimité. Mais le risque est que leur enthousiasme conduise à mésestimer l'importance de la contractualisation », alerte Denis Duplat, responsable du service partenariat et valorisation au sein du CNRS Rhône Auvergne. Pour garantir la réussite des collaborations « les bonnes intentions ne suffisent pas. Il est indispensable de poser un cadre. C'est là que les juristes entrent en jeu. Ils accompagnent le projet pour s'assurer non seulement de la mise en place des moyens humains et financiers mais aussi du respect des engagements. Parmi les points d'achoppement, il y a l'épineuse question de la propriété intellectuelle. Chaque partie cherche à protéger ses intérêts. Et c'est normal ».

Pour pallier ces difficultés, Denis Duplat recommande « d'intégrer dans les discussions les services juridiques dès les prémices du projet. Cela permet de clarifier rapidement les termes du partenariat, y compris les conditions financières, et du même coup, d'éviter les malentendus. Il importe que chaque partie se sente entendue et respectée. Voilà pourquoi il faut être clair de part et d'autre sur ce qui est stratégique, tout en adoptant une approche pragmatique ». Le témoignage de Guillaume Rao va dans ce sens : « lorsque nous nous jetons à l'eau avec notre partenaire industriel, il importe de noter que nous ne sommes pas dans le même bain. Toutefois, nous allons au même endroit, chacun de son côté et suivant ses propres critères d'analyse. Pour que le partenariat soit gagnant-gagnant, il faut que les visions et les stratégies de chacun soient partagées. Pour cela, nous avons co-écrit un contrat-cadre. La rédaction de ce document a nécessité huit années. Parfois, nous avons négocié pendant deux mois pour une question de virgule. Mais l'établissement de ce contrat-cadre nous a fait grandir des deux côtés ».

Pour conclure, « à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, le colloque de l'ANRT a offert une occasion de valoriser les progrès accomplis dans la recherche partenariale dans le domaine sportif, tout en mettant en évidence sa complexité mais aussi toute sa richesse », assure Eric Journaux, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et référent olympique et paralympique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Tout le défi consiste désormais à saisir la balle au bond pour « développer et pérenniser ces relations ». Mais comment inciter les plus réticents à se lancer dans l'aventure de la recherche partenariale ? « Sans doute grâce d'une part, à un long travail de fond pour acculturer les parties prenantes en valorisant les apports et les bénéfices mutuels. Et d'autre part, en reconnaissant dans la carrière des partenaires l'expérience acquise en matière de recherche partenariale », précise Vincent Nougier.

1 Vincent Nougier, « Le sport, miroir de nos sociétés », in « Sport et science. L'union fait la force », La revue du CNRS, n°6, printemps-été 2019, p. 89.

- Point de vue -

Le retour de la « cinquième liberté » : la liberté de la connaissance

Pierre Bitard, ANRT

Le 18 avril dernier, M. Letta, ancien premier ministre italien, a présenté au Conseil européen un rapport faisant l'exégèse du marché unique et dégageant des propositions pour son avenir1. L'une d'entre elles, la « cinquième liberté », y joue un rôle clé.

Le marché unique de l'Union européenne garantit quatre libertés : la libre circulation des biens, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des services et la libre circulation des personnes. Une cinquième liberté pourrait venir compléter ce cadre : la liberté de la connaissance. Qui emporte les nuances telles celles de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. C'est la liberté de rechercher, d'explorer et de créer « pour le bénéfice de l'humanité, sans frontières ni limitations disciplinaires ou artificielles ». Une telle liberté supplémentaire fait l'objet de discussions et de « Livres verts » depuis au moins la fin du mandat de Jacques Delors et revient régulièrement à l'agenda européen. Cette fois-ci, c'est par la grande porte, celle du Conseil européen.

L'enjeu est majuscule, il s'agit rien moins que catalyser les progrès en matières de R&D, dans tous les nouveaux domaines de recherche, de compétences et de technologies avancées comme les sciences des données, l'IA, l'informatique quantique, la biotechnologie, la biorobotique et l'espace, entre autres. Ainsi pourraient, selon ses défenseurs, être poussés plus loin encore les progrès réalisés au cours de la législature en cours : la loi sur le marché numérique, la loi sur les services numériques, la loi sur l'IA, la loi sur les données et la loi sur la gouvernance des données. Ensemble, ces lois forment le cadre puissant, novateur et en pointe à l'échelle mondiale, d'une stratégie numérique efficace. L'autonomie technologique recherchée par l'UE est à ce prix. En parallèle, les composantes pratiques de cette « nouvelle liberté » doivent permettre de relever les grands défis sociétaux, tels que le changement climatique et la perte de biodiversité et leur impact sur la planète.

Pierres angulaires

Si les quatre libertés fondamentales, considérées comme les pierres angulaires du marché unique, ont permis « l'effacement des frontières et la formation d'une identité européenne unifiée », elles ne suffisent plus aujourd'hui. Face aux défis du XXIe siècle, M. Letta propose l'ajout au titre XIX (« Recherche et développement technologique et espace ») du TFUE2 d'une cinquième liberté. Au-delà de la facilitation de la circulation des résultats de la recherche et de l'innovation, cette liberté doit permettre « d'intégrer les moteurs de la recherche et de l'innovation au cœur du marché unique ». Ce faisant, le fonctionnement du marché unique favoriserait alors un écosystème véritablement propice à la diffusion des connaissances. Avec comme vertus, « la vitalité économique, le progrès sociétal et l'illumination culturelle ».

Un pilier central, les « European knowledge Commons »

En pratique, l'atteinte d'un tel objectif passe par la mise en place d'une infrastructure technologique européenne robuste. Selon M. Letta, un tel défi stratégique nécessite un changement de gouvernance. En effet, est promue la création d'un espace européen de connaissances communes (European Knowledge Commons), i.e. une plateforme numérique centralisée donnant accès à des travaux de recherche, à des données et à des ressources pédagogiques financés par des fonds publics. Un tel ‘commun' donnerait du pouvoir aux citoyens, aux chercheurs et aux entreprises, en leur permettant d'exploiter une richesse de connaissances pour l'innovation et le progrès sociétal. Afin d'éliminer les obstacles au partage des connaissances, l'UE doit alors harmoniser les mécanismes de flux de données transfrontaliers. Outre un investissement important dans une grande infrastructure numérique paneuropéenne, cela nécessite de renforcer les réglementations en matière d'interopérabilité et de protection des données.

Un transfert sécurisé des données non personnelles vitales pour la recherche et l'innovation au sein de l'UE s'appuiera sur le développement d'espaces de données européens dans des secteurs clés. A l'instar de ceux qui sont mis en place dans le cadre de l'Association GAIA-X par exemple. A titre d'exemple, en matière de santé, l'infrastructure se concentrera sur l'espace européen des données de santé (EHDS).

Références

1LETTA Enrico, 2024, Much more than a Market. Speed, security, solidarity, Report presented to the European Council, 18 avril. https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf

2TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 2012, Journal Officiel de l'Union européenne, 26 octobre. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF

- L'invité -

Développement d'une Cellule R&D : les 4 règles d’or

Sébastien Pichon, 4 Innovation

De formation initiale scientifique (PhD en biotechnologie) Sébastien Pichon est conseil en stratégie et financement de l'innovation depuis 2005. Ex-associé du groupe EIF, il est actuellement Président de la société 4 innovation, spécialisée en innovation et développement durable. Enseignant en financement de l'Innovation depuis 2015 (Université Paris Cité) et intervenant en stratégie de l'Innovation (majeure Management et Stratégie de l'IMT-BS), il est également membre extérieur du conseil d'UFR sciences du vivant de l'université Paris Cité. Il a notamment été à l'initiative du projet IRON MEN, sujet de recherche commun entre le groupe BOSCH et l'institut Mines Telecom sur la réalité augmentée et l'industrie 4.0, ayant mobilisé 11 thèses CIFRE sur la durée du projet

La mise en place d'une Cellule R&D est cruciale pour de nombreuses entreprises, qu'elles soient en démarrage, PME en expansion ou groupes cherchant à élargir leurs compétences.

Lors de ce développement, la société va très souvent identifier une compétence manquante. Souvent pointue ou très spécifique, elle nécessite une collaboration externe ou un recrutement. Et avec cette nécessité d'obtenir la compétence clé, arrive un cortège d'angoisse : à qui s'adresser ? comment s'y prendre ? recruter directement ?

En tant que conseil, la question nous est souvent posée. Et je préconise presque toujours une collaboration (souvent académique) avant un éventuel recrutement. Mais qui dit collaboration dit plongée dans l'inconnu…

Quelques règles simples peuvent constituer la clé d'une collaboration réussie. Nous en avons identifié quatre :

1. Définir les objectifs et identifier les lacunes

Avant de s'adresser à un partenaire externe, une étape préalable est nécessaire. Il est crucial de mener une analyse approfondie pour comprendre les besoins spécifiques de la société, dans le cadre du développement ou de l'agrandissement d'une cellule R&D :

- Quel est le domaine d'intervention envisagé ?

- Quels sont les objectifs à atteindre ?

- Quels sont les échéances et les contraintes de technicité ?

Une évaluation des compétences internes existantes se révèle alors indispensable pour identifier les lacunes et les domaines nécessitant des renforts.

Cette phase initiale permet d'orienter efficacement le développement de la Cellule R&D en répondant précisément aux besoins de l'entreprise. Elle est indispensable avant tout échange avec un partenaire externe (laboratoire public, centre d'étude…).

Techniquement cela veut dire, a minima, travailler sur son Business Plan et procéder à une analyse spécifique aux actions R&D.

2. Tester la collaboration

Avant de s'engager pleinement dans une collaboration avec un partenaire externe, il est fortement recommandé de procéder à des essais préliminaires !

Cela peut prendre la forme de projets pilotes ou de stages (souvent des masters en dernière année). L'objectif est d'évaluer la compatibilité des méthodologies de travail et de la culture de l'entreprise avec le laboratoire cible.

Les deux en ressortent gagnant.

Ces tests permettent également d'identifier les synergies potentielles et de détecter les éventuels obstacles à une collaboration fructueuse.

Ce processus de validation préalable minimise les risques et assure une meilleure adéquation entre les partenaires.

Lors de l'étape précédente, il aura été réalisé un état des lieux de vos points forts / axes d'amélioration / préférences de communication et de partenariat, par projet ou axe R&D. Le bon partenaire doit posséder des points de liaison sur vos préférences, tout en comblant tout ou partie des lacunes identifiées.

3. Formaliser l'accord de partenariat

Une fois la collaboration testée et validée, il est essentiel de formaliser les termes de l'accord de partenariat.

Un accord détaillé, tel qu'un accord de consortium, doit être établi pour définir les droits, les responsabilités et les engagements financiers de chaque partie.

Les aspects juridiques et de propriété intellectuelle doivent être clairement définis pour éviter les malentendus futurs.

Cette formalisation crée un cadre clair et transparent pour la collaboration, favorisant la mise en place d'une relation de confiance.

Le degré de profondeur d'un accord de consortium sera variable, mais pour les plus conséquents, il peut mener à une relation poussée entre laboratoire et entreprise (laboratoire commun, présence de membres de l'entreprise aux conseils d'administration de l'institut de recherche…).

Techniquement, c'est également le moment idéal pour un dépôt de projet collaboratif. Le travail de formalisation du partenariat est déjà avancé, et il est probablement acté que ce dernier donnera lieu à des facturations du partenaire. En identifiant le bon guichet et avec une formalisation efficace, un effet de levier peut être créé pour l'entreprise comme pour le partenaire, démultipliant la dimension du projet et/ou amortissant une partie de son coût, en particulier si le budget est serré.

4. Activer pleinement le partenariat et en récolter les fruits

Le partenaire a été testé, une première collaboration réussie et un accord de consortium signé, il est temps d'activer les leviers correspondants :

- Prestation de collaboration si l'internalisation de la compétence n'est pas perçue comme critique ;

- Recrutement d'un profil académique en lien avec le laboratoire possédant la compétence nécessaire (jeune docteur fraichement issu d'un laboratoire public…)

- Mise en place d'une thèse Cifre, pour laquelle nous préconisons toujours une thèse avec un doctorant qui passe une partie significative de son temps au sein de l'entreprise. L'objectif étant d'avoir un maximum d'acculturation du profil et par conséquent une adéquation maximale aux besoins de l'entreprise.

Certaines entreprises rencontrent un véritable frein psychologique au moment de « sauter le pas » de l'intégration d'un profil de type doctorant ou docteur. Même des sociétés aguerries au sujet peuvent y être confrontées, par exemple lors de la mise en place d'une thèse de terrain en site industriel. Les dirigeants ou responsables de secteur disposent de trésors de connaissances industrielles de « terrain » (souvent une trentaine d'années d'expérience), mais pas du parcours académique correspondant. Vient alors la peur de ne pas « parler le même langage » qu'un doctorant, de ne pas arriver, tout simplement, à l'encadrer…

Ces peurs sont souvent infondées et l'intégration d'un jeune docteur peut constituer une bonne passerelle. Ces profils déjà formés et 100% opérationnels peuvent faire le lien avec un laboratoire académique et parfaitement assurer l'encadrement du doctorant.

Si l'on craint que, sur ces profils de jeunes docteurs, ils soient trop « éloignés du terrain », ou qu'on ait juste affaire à des « grosses têtes » déconnectées des problématiques de la société… une solution évidente existe pour dissiper ces craintes : les entretiens de recrutement. Ces derniers démystifient souvent cette étape et les sociétés peu familières de ces profils se rendent souvent compte à l'issue des entretiens qu'il s'agit de profils ni plus ni moins « déconnectés » que les autres.

Une fois ces leviers en place, si votre partenariat est bien engagé cela se traduira naturellement par des avancées significatives dans la résolution de vos problèmes techniques et la génération de nouvelles connaissances.

Ces réussites peuvent de plus être valorisées et communiquées à travers des publications, des présentations lors de conférences ou des retours d'expérience (par exemple avec l'ANRT…), renforçant ainsi la réputation et l'image de l'entreprise.

En suivant ces étapes avec rigueur et attention, les entreprises peuvent établir des collaborations solides et fructueuses en R&D tout optimisant leurs ressources, leurs efforts et la performance de leurs équipes de développement.

Case study : Illustration d'une démarche de développement de cellule R&D de la société Caelis, spécialisée en développement de chambres climatiques.

La société Caelis a été accompagnée dès son démarrage. Ci-dessous un récapitulatif des grandes étapes mises en place.

Constat initial : Volonté de la société de mettre en avant sa technicité dans le secteur, notamment en développant des innovations de rupture (chambre climatique fonctionnant avec peu voire sans fluide frigorigène, nombreux développements innovants…). De premières prises de contact avec des universitaires (Centre de recherche de céramique de Limoges notamment) existent.

Déroulement de la mission :

En 2021, la mission est actée autour de 3 sujets : le Statut JEI / le CIR / les Subventions potentielles.

Le statut JEI nécessite la réalisation d'un rescrit, la rencontre avec un expert et l'émission de compléments. Il est obtenu en avril 2022.

Au cours de la réalisation du rescrit et par la suite, un travail de formalisation est entamé avec la société :

- construction formalisée des axes de R&D de la société et roadmap associée ;

- mise en place de cahiers de laboratoires adaptés à l'entreprise ;

- développement des partenariats :

- organisation de rencontres avec plusieurs laboratoires de recherche sur les thématiques d'intérêt,

- création et revue des versions préliminaires d'accord de consortium avec les partenaires…

Ce travail préliminaire conduit à une mission de stratégie de l'innovation à partir de juillet 2022 sur :

- le recensement du pipeline projet ;

- l'aide à l'émergence de nouveaux sujets sur la base des compétences identifiées ;

- une priorisation des axes de développement ;

- la mise en place d'une cellule R&D.

Ainsi une mission RH sur le recrutement d'un jeune docteur est lancée. Le profil a été intégré début 2023.

Les conclusions non confidentielles de la mission stratégique en 2023 ont axé sur :

- Un travail de propriété intellectuelle et de lobbying normatif plus conséquent ;

- L'atteinte d'un stade semi industriel plus rapide sur une partie du pipeline de développement R&D ;

- La nécessité du recrutement d'un doctorant ;

- Une accélération sur l'action carbone, afin de construire une vision carbone plus forte des actions environnementales de la société.

Aujourd'hui, la société obtient un CIR 10 fois supérieur aux montants initiaux et a obtenu l'accord de BPI pour des montants de subvention très conséquents liés à ses projets en cours.

Elle poursuit la réalisation d'un bilan carbone de ses activités, va prochainement démarrer une thèse en interne sur les sujets de R&D ainsi qu'une mission de diagnostic innovation (mission cofinancée par BPI) sur le renforcement de ses axes industriels.

- Agenda -

jeudi 6 juin

Petit déjeuner | Jacques Rougerie et Ariel Fuchs - SeaOrbiter

ANRT et en visoconférence

Colloque | Les sports connectés

En collaboration avec l'Université de Bordeaux – Bâtiment SMART

Bâtiment SMART - Plaine de Rocquencourt - Université de Bordeaux – 33600 PESSAC

mercredi 26 juin

ReSCI | Le co-design : innovation dans les domaines éducatifs, économiques et sociaux

Président - Eric Sanchez, professeur, Université de Genève

jeudi 11 juillet

Petit déjeuner | Didier Samuel, Président-Directeur général, INSERM

ANRT et en visioconférence

jeudi 5 septembre

Petit déjeuner | Francis Jutand - IA générative

Anrt et visioconférence

jeudi 3 octobre

Petit déjeuner avec Jean-Marc Daniel - Ifremer

ANRT et en visoconférence